Andrea Rauch, 1948–2025.

Una delle figure più poliedriche, appassionate, entusiaste, prolifiche e colte della grafica italiana ci ha lasciati. Illustratore, designer, autore di numerosi libri, è stato tra i protagonisti della grafica di pubblica utilità. Ha disegnato più di 700 manifesti e si è occupato di progettazione grafica per istituzioni, amministrazioni pubbliche e partiti politici.

Socio onorario AIAP, ha donato una ricca collezione di materiali ad AIAP CDPG.

Le avventure di Andrea Rauch

Mario Piazza

“Abbiamo sempre letto il lavoro del progettista come una pratica specialistica, quello che ci impegna oggi è leggere il lavoro del progetto come la vita di tutti i giorni”. Secondo l’atipico pensatore Michel de Certeau, la vita di tutti i giorni è distinta dalle pratiche giornaliere, perché attività abituale, ripetitiva ed inconscia. La vita di tutti giorni è camminare nella città, attraversare senza pensarci le cose della vita quotidiana. E per fare questo gli attori sociali (anche quelli del progetto) devono mettere in atto delle tattiche per creare propri spazi. Il progetto deve far proprie le necessità incognite del processo, deve come il pedone attraversare la città pianificata, disegnata e governata, in modo diretto e con un atteggiamento tattico che consente di optare per scorciatoie o di vagare senza meta. Il progetto (il progettista) deve ricombinare le regole e le competenze che già esistono (e già possiede) per proporre un processo inaspettato, un progetto “altro”.

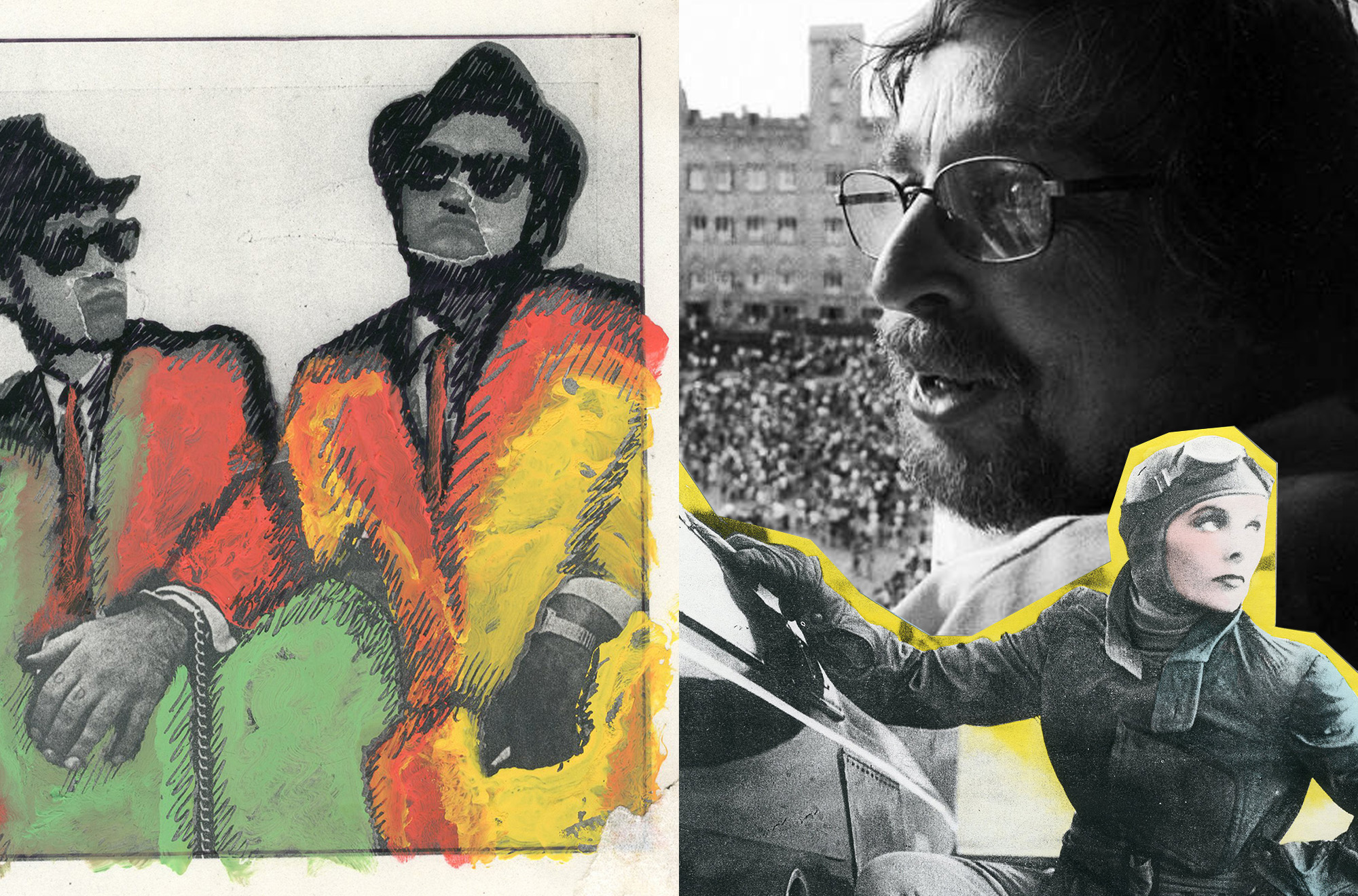

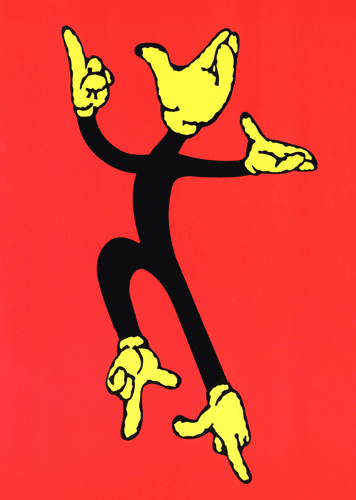

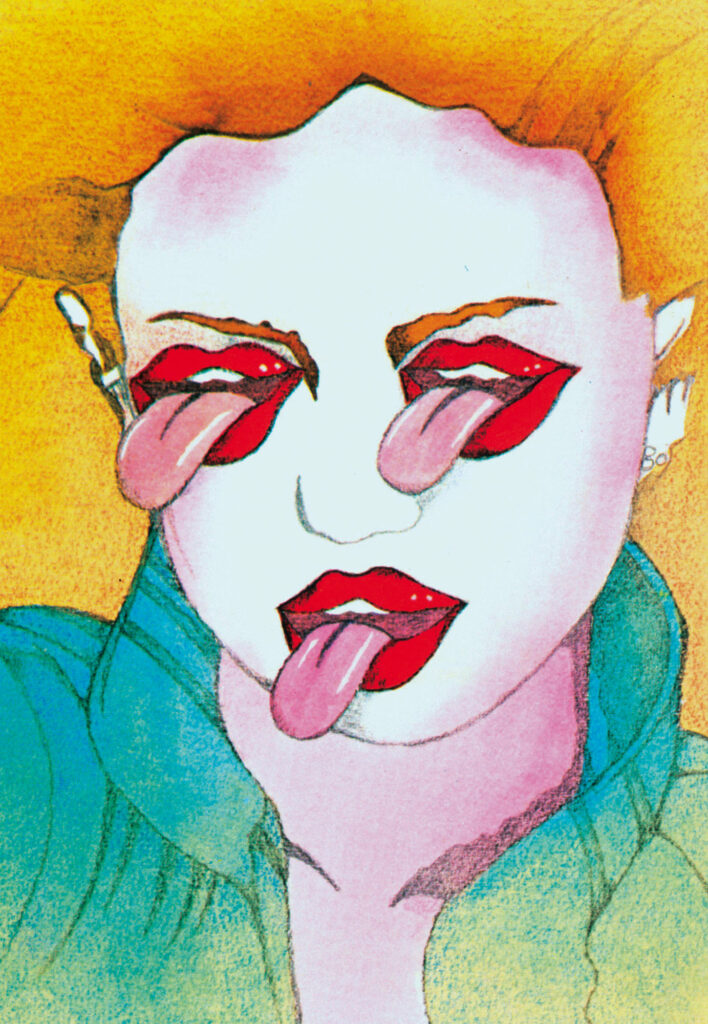

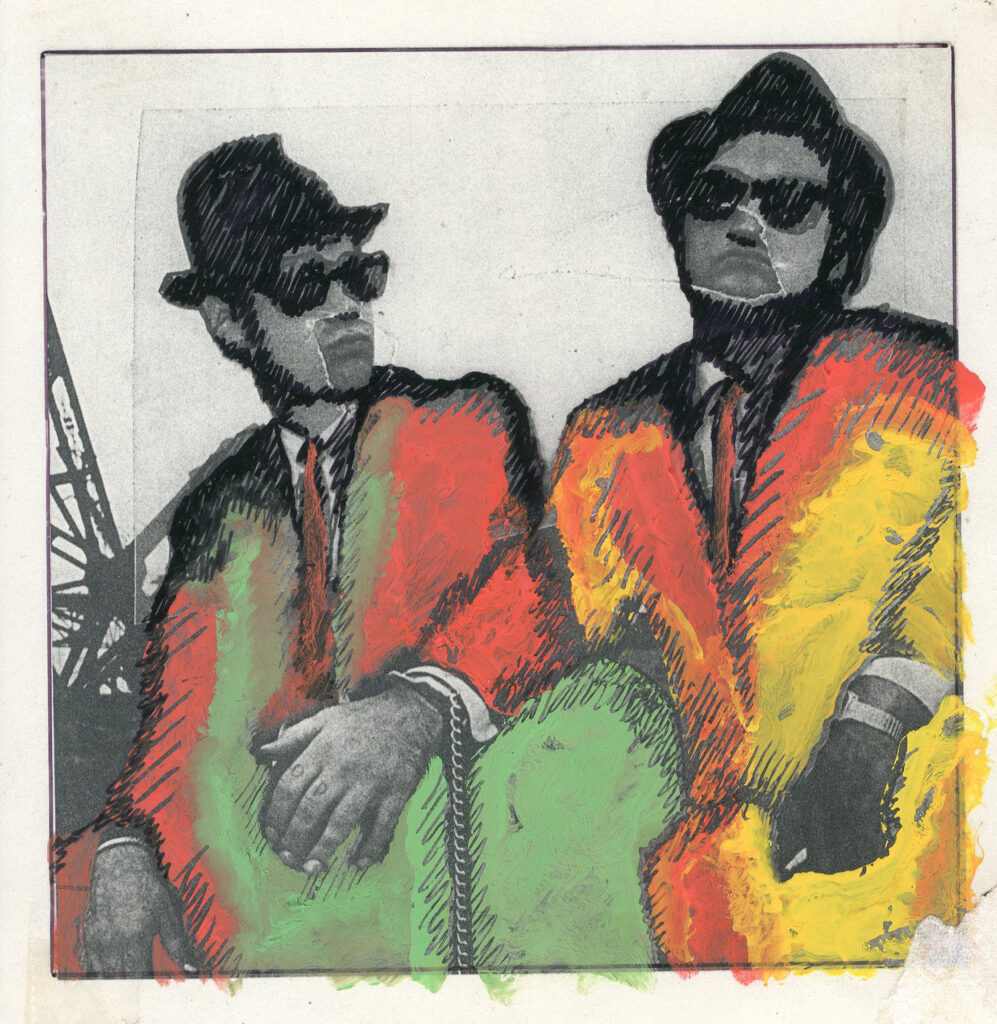

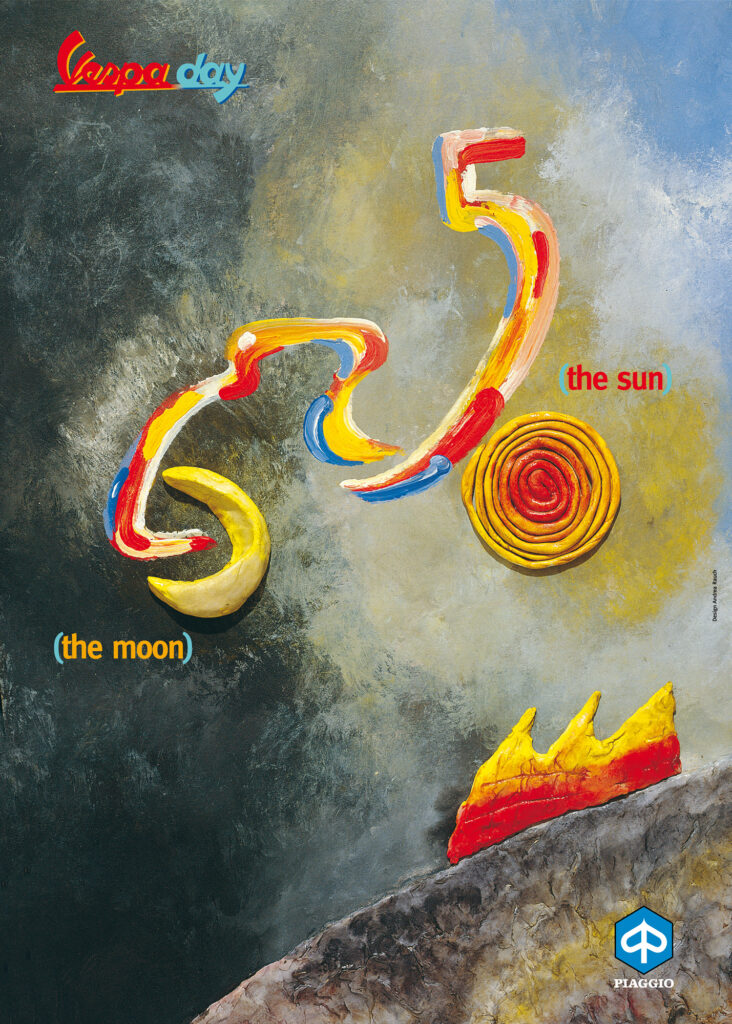

Di certo i molti anni di lavoro di Andrea Rauch sono stati una sostanziale conferma di questo modello, dove l’attività progettuale è stata in primo luogo uno spazio ampio di riflessione. Il luogo della consapevolezza piena di un compito, un profondo senso di responsabilità etica (ed estetica), da esercitare però come atto naturale, come appunto il camminare in città. Per fare tutto ciò ci vuole caparbietà e costanza. Rauch è stato infatti un lavoratore indefesso. E serve anche il desiderio indomito di ricombinare le regole e le competenze. In sostanza di chiedersi ogni giorno “che fare?” per raggiungere un progetto “altro”. Forse proprio in questa dimensione più profonda sta il senso di una stagione della grafica italiana, quella della pubblica utilità, di cui Rauch è stato protagonista e noto autore. Una stagione sollecitata dallo scenario politico e sociale di un decennio dirompente, gli anni Settanta, dove il desiderio di partecipazione e le istanze di contrapposizione ai modelli consumistici produssero anche una nuova cultura visiva. Una grafica fatta con segni diretti, urgenti come quelli del maggio francese, ma aperta ad indagare gli stilemi della cultura materiale e della narrazione popolare e delle subculture. Una grafica collettiva e d’autore allo stesso tempo, tutt’altro che inesperta anzi fortemente consapevole della vitalità e originalità del proprio agire. Una grafica libera, senza gabbie, ma col desiderio di informarsi e studiare. Una grafica in presa diretta e sperimentale spesso attivata con tecniche povere, come la serigrafia o la stampa con una sola lastra ma “multicolore” o il ciclostile o la fotocopia o il collage. Una grafica domestica ricca di fascino formale e inventivo, capace di generare simboli e icone. È “l’altra grafica” dell’Almanacco Bompiani del 1973, curato da Rita Cirio e Pietro Favari, con copertina di Bruno Munari. È stata questa la grafica dei manifesti, dei giornali, dei libri, dei cataloghi, dei marchi e delle immagini coordinate di Rauch. È stata il contro-potere, la patafisica visiva, l’alternativa alla maniera e all’ideologia della professionalizzazione, quella dei milanesi. Mischiava scrittura e immagine, non temeva la citazione ed ostentava la forza del disegno, della figurazione illustrata e del pastiche pittorico. Usava la Pop Art, i lavori del Push Pin Studios e rileggeva Pinocchio, i fumetti o le vite dei santi. È stato disubbidiente. Metteva in discussione tutto, compreso il modello di espressività standardizzata del linguaggio grafico, reclamando uno spazio all’autore in primo luogo come intellettuale.

La grafica di Rauch voleva insomma “camminare” nella società, ammaliando, ma consapevole di essere portatrice di un ruolo critico. L’autore è il produttore e redattore di un sapere, mai neutrale. Un ruolo eretico, che si manifestava lontano dal centro, nelle periferie del progetto. Il locale, Firenze, la provincia toscana è stato il territorio quotidianamente frequentato dai manifesti e dalla grafica di Rauch e dello studio Graphiti, cofondato con Stefano Rovai, ma non è stato un recinto, un microcosmo isolato. È stato l’humus del suo fare grafico, il luogo che conosceva ad occhi chiusi e che quindi gli consentiva di comunicare oltre, saltando barriere e dogmi visivi.

Aveva la consapevolezza che il progetto era un vero e proprio strumento per comunicare e diventare patrimonio di molti. Così Rauch voleva testimoniare la responsabilità sociale (ed estetica) del progettista. Un manifesto come quello Chi ha paura del lupo cattivo? per il Congresso Mondiale sulla Prevenzione Aids a Firenze nel 1991, è esemplare del suo approccio. Un poster è in primo luogo sintesi. Ma è davvero difficile fare sintesi cercando di coniugare cronaca – la dura lotta quotidiana per debellare la malattia del secolo – e affabulazione. Il più delle volte un manifesto del genere sceglie la via prescrittiva e autoritaria come un cartello di divieto stradale, dice solo “Alt!”. L’intelligenza grafica di Rauch ci immerge nelle favole dell’infanzia, ci fa sentire presente e feroce la minaccia del male, ma anche il calore della nonna che ci da speranza e forza.

Le lettere sono immagini e le immagini vogliono scrivere. È un racconto a più strati, che centra l’obiettivo comunicativo e fa esplorare altri mondi.

La grafica di Rauch aveva sempre accettato questa sfida: essere singolare (misurarsi fino in fondo con l’inventiva, con il lato artistico del mestiere) e allo stesso tempo plurale (aprirsi alla possibilità di essere letta come partitura stratificata). Misurarsi con il gusto estetico, ma essere capace anche di rileggere e ri-animare continuamente le culture visive del passato. E questo appare evidente nei tanti lavori che Rauch ha realizzato e lasciato, sia come grafico, sia come illustratore, sia come scrittore e studioso di grafica, illustrazione e cultura popolare, sia come editore per il mondo dell’infanzia con le sue edizioni Principi & Princípi. Senza dimenticare la sua militanza patafisica, che lo portò alla traduzione e alla messa in scena nella pagina dell’Ubù roi di Alfred Jarry e a prove propriamente letterarie: “Il pathos è per te…(per me è il patè!)” dal libro di poesie non-sense Epi-Drammi (1983).

Il suo impegno e lavorio costante ci accompagnerà ancora con naturalezza e con sberleffo ironico nei territori della nostra società, delle nostre città, dei nostri libri e delle nostre fiabe.

Immagini provenienti dal fondo AIAP CDPG donato da Andrea Rauch, in cui sono conservati manifesti, illustrazioni originali, disegni, schizzi, progetti di marchi e logotipi, esecutivi, fotografie e produzioni editoriali.